「危険物・溶剤塗料とは?危険物倉庫での正しい保管方法と消防法のポイントを解説!」

塗装業界が抱える多くの色々な問題を私「塗装屋ますおさん」が解説します。

【危険物としての塗料とは?】

少し専門的な話になりますが、塗料は種類により取り扱い方法や保管場所が異なり、特に溶剤を使用する製品は「危険物」として厳しく消防法で規制されています。塗料倉庫には、大きく分けて「水溶性塗料(水性塗料)」と「非水溶性塗料(溶剤塗料)」の2つのカテゴリが存在します。水溶性塗料は水溶性なので、消防法上の危険物には該当せず、特別な設置や構造の条件は必要ありません。一方、非水溶性の溶剤塗料は、引火性の高い物質であるため、「危険物倉庫(屋内貯蔵所)」にて保管することが義務付けられています。

【危険物の分類と塗装業】

消防法では、危険物は第1類から第6類までに分類されており、その中で我々塗装業者が日常的に取り扱うのは第4類です。この液体は引火しやすく、火災の危険性が高いため、法令で厳しく定められています。

第4類の「引火性液体」はさらに細かく「特殊引火物、第1石油類、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類」に分類され、特に塗装現場で多く使われているのは第1石油類と第2石油類です。

- 第1石油類(例:ガソリン、ベンゼン、アセトン)

引火点が低く揮発性が高いため、非常に危険で火気厳禁。現場ではラッカー系シンナーや、高圧洗浄機の燃料として使われます。 - 第2石油類(例:灯油、軽油、キシレン)

引火点が高く、通常の気温では比較的安全ですが、加熱により火災リスクが高まるため注意が必要です。屋根塗装や付帯部に使われる塗料シンナーで希釈するタイプの塗料に多くあります。

これらの取扱いには、国家資格である乙種第4類の危険物取扱者の資格が必要で弊社も2名資格取得しています。

【危険物倉庫と保安距離】

「危険物屋内貯蔵所」には、保有空地や保安距離といった法令上の規定があります。保有空地は危険物倉庫の火災発生時の被害拡大を防ぎ、消防署の活動を妨げないために設けられています。保安距離は火災や爆発が起きた場合、その周囲の建物や機械設備に被害が及ぶ可能性があります。保安距離を適切に取ることで、火災や爆風が近隣の建物に延焼・損壊しないようにするための距離になります。

- 保有空地:危険物倉庫周囲に設ける空地で、火災時消防活動や避難を可能にします。

- 保安距離:近隣の住宅や学校、病院、劇場などと一定の距離を設ける必要があります。例:住宅まで10m以内、学校、病院、劇場などは30m以上と定められています。他の施設までの距離も定められています。

- 条例により異なる場合もあるため、危険物倉庫設置する場所の自治体にお問合せください。

※弊社も鞍手町で条例に従った危険物倉庫の設置を行っております。

【危険物屋内貯蔵所の構造】

危険物屋内貯蔵所の構造にはには消防法施行令第10条により基準が定められています。耐火構造または準耐火構造でなければなりません。

・屋根・壁:スレートやALCの不燃材 床:不浸透性(液体が漏れても床下に染み込まない)構造で、傾斜と廃液設備 出入口:防火扉 換気:自然換気または機械強制換気 窓:設置する場合は網入りガラスなどの防爆型 電気:防爆型など構造には規定があります。また、棚には転倒防止アンカー、塗料保管時の転倒防止チェーンなど、地震時の対策も必要です。

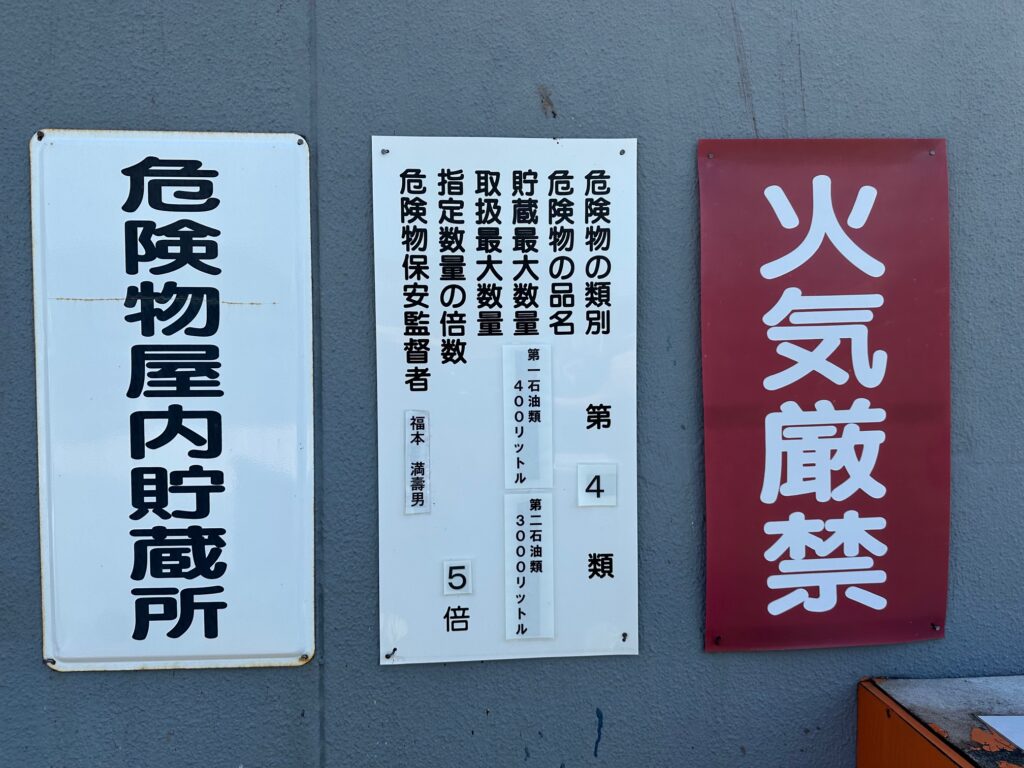

【掲示物・消火器】

危険物倉庫の外側に掲示物が義務付けられてます。「火気厳禁」「危険物の種類」「危険物の品名」「貯蔵最大数量」「指定数量の倍数」「危険物保安監督者」「危険物屋内貯蔵所」また消火器の設置も義務付けられてます。消火器の種類:「粉末消火器ABC)消化対象:普通火災(A)、油火災(B)、電気火災(C)特徴:幅広く対応可能。危険物施設では最も一般的です。

弊社ではガソリンやシンナーを小分けにする作業時に静電気発火する可能性があるため静電気除去パットを危険物倉庫の外側に設置しています。危険物倉庫に入る際は静電気除去パットに触れて静電気を除去して入るようにしてます。少量のガソリンやシンナーでも静電発火を防ぐことが必要です。

【危険物倉庫の管理には資格が必要】

危険物倉庫の管理には、法令により「危険物取扱者」の資格が必要とされています。特に引火性液体などの危険物を安全に取り扱うためには、専門的な知識と正しい管理が不可欠です。

※危険物取扱者の免状は、居住地にかかわらず、受講した都道府県で交付されます。

危険物取扱者の免許取得を目指す際、消防署が行う事前講習を受講したり、本屋さんで過去問題集を購入して勉強される方も多いと思います。

しかし、私は「乙種第4類」専門の対策講座を行っている【脇本特訓道場】で学びました。危険物取扱者(乙4)試験対策の脇本特訓道場

事前に過去問題と予想問題が送られてきて、自宅である程度学習を進めたあと、試験4日前から試験当日の午前中まで、集中的に特訓講義(本当に特訓です)が行われます。とても内容が濃く、試験直前の総仕上げとして最適でした。乙4試験に本気で短期間で合格を目指すなら、脇本特訓道場は本当におすすめです!

【万が一に備えて消防訓練】

社内ミーティングの際に「もし火災が発生した時、本当に消火器を使えるのか?」という声が上がったことをきっかけに、実際に対応できるよう備えるため、消防署にご協力いただき、消火器の使い方に関する講習を実施しました。

講習では、水が入った訓練用の消火器を使って、実際の消火手順を体験。職人チームだけでなく営業チームも一緒に参加し、全員で基本的な操作方法を学ぶ貴重な機会となりました。

消防署の方からは、消火器を使う際のポイントとして「ピノキオ」という覚え方を教えていただきました。

- ピ:ピンを抜く

- ノ:ノズルを外す

- キ:気を落ち着けて

- オ:押す

このようにユーモアを交えながらも、いざという時に役立つ知識をわかりやすく教えていただき、参加者全員の記憶にしっかりと残りました。

そして翌日――

講習に参加した社員に「昨日のポイント、覚えてる?」と聞いたところ、

「ピノキオです!ピ:ピンを抜く ノ:ノズルを外す キ:気を落ち着けて オ:落ち着いて…」と答えてくれました。

……あれ?「オ」は“押す”だったはずなんですが(笑)

これじゃ、いつまでたっても火は消せませんね!でも、こうして覚えてくれていること自体が大切ですし、和やかな雰囲気の中で防災意識を深めることができた、有意義な講習会となりました。

今後も安心・安全な職場づくりのため、こうした取り組みを続けていきたいと思います。

【危険物倉庫設置基準】

危険物倉庫を建築する際には、事前に所轄の消防署から設置の許可を受ける必要があります。建築に先立ち、図面を提出し、構造や設備の仕様について消防署の審査を受けることになります。この審査に合格し、正式に設置許可が交付された後に、ようやく工事を着工することが可能となります。

建築工事が完了すると、消防署による立ち入り検査が実施されます。この検査を経て、「危険物貯蔵所設置許可書」が正式に交付されます。許可が下りるまでは、たとえ倉庫が完成していても、塗料などの危険物を倉庫内に保管することはできません。

【まとめ】

危険物の取り扱いにおいて、法令を満たし、状況を正しく把握し、適切に使用することは、事故防止に加えて、企業としての信頼性向上にもつながります。近年では塗料倉庫におけるシステム管理の導入も進んでおり、弊社で取扱ってる「らくらく塗装屋さん」のような在庫管理アプリを活用すれば、塗料倉庫内の商品数量や用途別の一覧表示が可能になります。さらに、お客様に対しても、現在の在庫塗料からの提案ができるようになります。

在庫塗料は、保管基準を満たしていれば不良品ではありません。適切に管理された塗料を利活用することは、年間62万トンとも言われる塗料廃棄量を削減し、環境負荷を抑える取り組みとしても重要です。これは、塗装業に携わる私たち全員に課せられた使命ではないでしょうか。

危険物を適切に管理し、法令を遵守することは、火災や爆発などの事故を防ぐだけでなく、安全な作業環境づくりにも直結します。取り扱う塗料の種類・量・保管場所に応じて、定められた構造や設備の設置が求められます。塗料を取り扱う会社や施工業者の皆様は、正しい知識と最新の情報に基づき、危険物取扱者の資格取得や、施設の点検・改善を継続的に行うことをおすすめします。

さらに詳しい情報や参考資料については、各自治体や消防署のホームページ、または関連サイトマップなどをご確認ください。